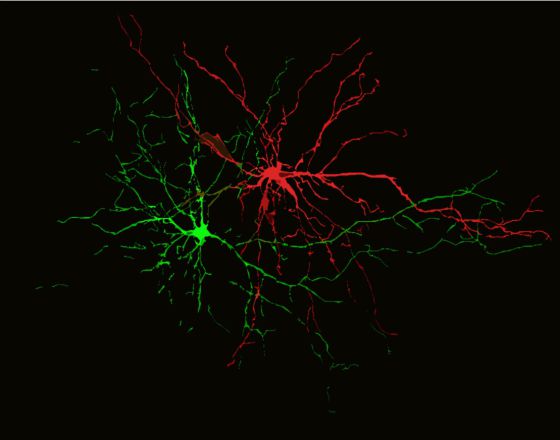

En la vida, todos los comportamientos posibles se resumen en dos: buscar placer y evitar el dolor. Lo dice la neurocientífica del Instituto Tecnológico de Massachusetts Kay Tye. Para hacerlo y seguir vivo hace falta un cerebro capaz de almacenar memoria emocional, recuerdos malos y buenos que nos dicen cómo actuar cuando volvemos a encontrar amenazas o premios. Por ahora es un misterio cómo diferentes redes de neuronas dentro del encéfalo se encargan de procesar toda esa información. Para intentar aclararlo, un nutrido equipo de neurocientíficos de EE UU ha analizado en directo el cerebro de ratones que experimentaban dolor o placer gracias a nuevas técnicas de neuroimagen. Los resultados muestran que los circuitos cerebrales que controlan las experiencias positivas y negativas están conectados y pueden anularse unos a otros. Las experiencias dolorosas no solo serían malas por sí mismas sino que además debilitarían la capacidad para procesar nuevas sensaciones agradables. Esto, piensa Tye, puede tener importantes implicaciones para el estudio de trastornos como la ansiedad, la depresión o la adicción a las drogas que podrían originarse cuando estas conexiones se desbaratan.

En la vida, todos los comportamientos posibles se resumen en dos: buscar placer y evitar el dolor. Lo dice la neurocientífica del Instituto Tecnológico de Massachusetts Kay Tye. Para hacerlo y seguir vivo hace falta un cerebro capaz de almacenar memoria emocional, recuerdos malos y buenos que nos dicen cómo actuar cuando volvemos a encontrar amenazas o premios. Por ahora es un misterio cómo diferentes redes de neuronas dentro del encéfalo se encargan de procesar toda esa información. Para intentar aclararlo, un nutrido equipo de neurocientíficos de EE UU ha analizado en directo el cerebro de ratones que experimentaban dolor o placer gracias a nuevas técnicas de neuroimagen. Los resultados muestran que los circuitos cerebrales que controlan las experiencias positivas y negativas están conectados y pueden anularse unos a otros. Las experiencias dolorosas no solo serían malas por sí mismas sino que además debilitarían la capacidad para procesar nuevas sensaciones agradables. Esto, piensa Tye, puede tener importantes implicaciones para el estudio de trastornos como la ansiedad, la depresión o la adicción a las drogas que podrían originarse cuando estas conexiones se desbaratan.

“Estos circuitos son muy parecidos en ratones y humanos y creo que nuestros hallazgos pueden ser muy relevantes para las personas”, explica a Materia Tye. Su equipo presenta hoy en Nature una instantánea de esos dos entramados de neuronas en pleno funcionamiento. Lo han conseguido introduciendo moléculas fluorescentes en el cerebro de ratones que bien sufrían unas pequeñas descargas eléctricas o recibían una golosina justo después de escuchar un sonido de alarma. Así han podido dilucidar qué neuronas intervienen en cada uno de los circuitos y, más importante aún, han visto cómo ambos están interconectados. Para comprobar cómo funciona cada uno, el equipo de Tye ha utilizado una técnica muy novedosa conocida como optogenética y que permite activar o desactivar una parte del cerebro a voluntad con luz. Eso les ha permitido demostrar que cuando se estimulan los circuitos que canalizan las experiencias placenteras, el circuito opuesto se bloquea y los ratones pierden la capacidad de aprender de experiencias dolorosas y viceversa.